「海の宝石」と呼ばれることもあるサンゴ。透き通った海に色とりどりのサンゴ礁は本当に綺麗で、ダイバーたちの心を掴んで離しません。

そんなサンゴ、植物なのかはたまた石なのか?正体が気になるという方もいるはず。

調べてみると、「サンゴは動物」だという記述が!どうして動物に分類されるのか、そのワケをご紹介していきます。これを読めばサンゴの知識が深まること間違いなし!!

サンゴと植物の関係は?

サンゴと聞いてよくイメージされる種類は、なんだか沢山枝分かれしていて、まるで木のようです。

「植物」というのは、光合成をして、その場から動かない生き物のこと。なんて、小学校で習いましたよね。

サンゴは動いていないように見えますし、やっぱり植物なのでは?と思われるのも、仕方のないことかもしれません。

ですが、サンゴ自体は「動物」です。これは次のトピックで詳しくご紹介しますね。

しかし実は、植物とは全く関わりがない、というわけではありません。

というのも、サンゴの栄養源は二つあり、ひとつは海中を漂うプランクトン。そしてもうひとつが、「光合成」なのです。

サンゴの体内には「褐虫藻」という藻の仲間が住み着いており、その褐虫藻が光合成で作り出した栄養分を取り込むことで、サンゴは栄養を摂取しているのです。

また、色とりどりのサンゴですが、その色は住み着いた褐虫藻が作り出しているもの。

これがいなくなってしまうと「白化現象」と言われ、その後しばらくしてサンゴは死んでしまうのです。

近年、沖縄やオーストラリアの世界遺産であるグレートバリアリーフというサンゴ礁で問題になっている現象です。

どうして「動物」なの?

さてサンゴが動物だというのは、なぜなのでしょうか。

サンゴは「ポリプ」という構造を持っている、刺胞動物のひとつです。他の刺胞動物といえば、一部のクラゲやイソギンチャクなど。クラゲとサンゴが仲間だなんて驚きですよね。

実は、普段わたしたちが「サンゴ」と聞いて想像するものは本体ではなく、言うなればサンゴの「家」なのです。

そしてその家の中に住んでいるサンゴの本体(ポリプ)を「サンゴ個体」、家のことを「サンゴ群体」と呼びます。

そして、サンゴ個体がたくさん集まってできたのがサンゴ群体(家)なのです。

どれも綺麗!サンゴ色々

古くから宝石としても扱われ、また仏教の七宝のひとつでもあるサンゴですが、ご存知のとおり、本当に色々な形のものがいます。

宝石になるのは深い赤みがかった色をした硬い深海珊瑚のことを指します。日本では高知県の沖合が産地として有名。金銀珊瑚と言われればこの深海珊瑚のことです。

たいていのサンゴの種類は、サンゴと共生する褐虫藻にうまく光が届くような形になっています。

樹木状になったサンゴは、海底の砂が巻き上がりやすいところでも勝手に砂が払われます。砂が積もらないので光合成の邪魔になりません。

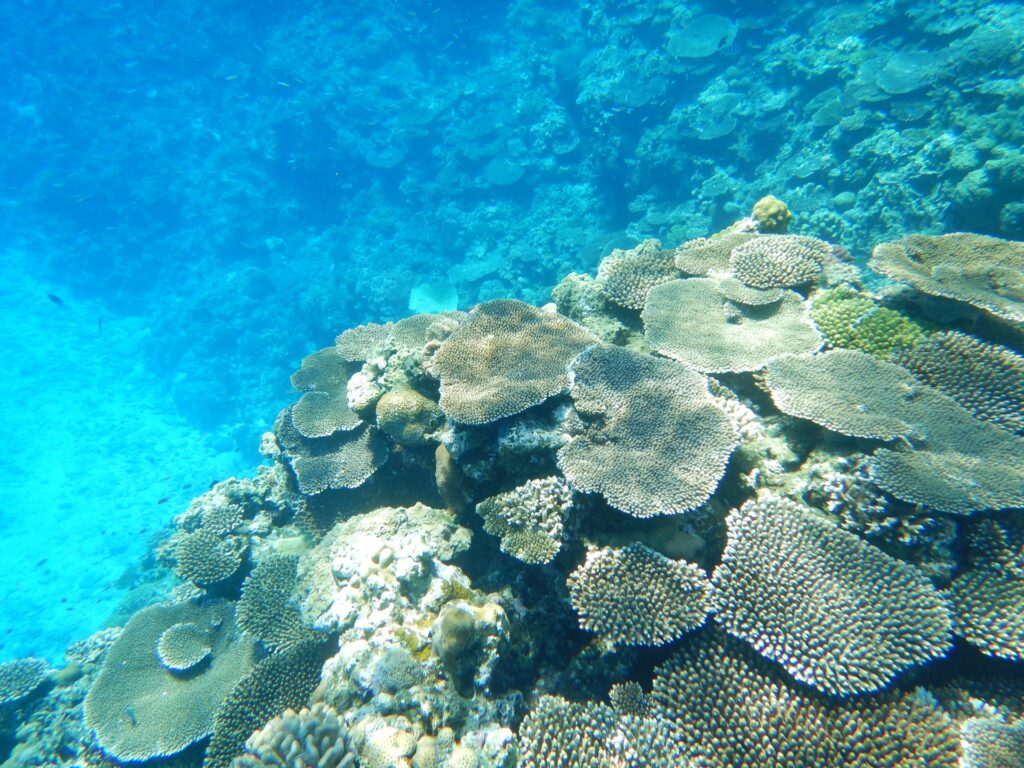

テーブル状のサンゴは少し光が弱いところに。木が光を求めて枝を伸ばすように、サンゴも広がってより多くの光を受けようとしています。

波が強い場所は塊状に。どっしりと構えて流される心配もありません。ちょっと脳みそみたい…?

神秘的。サンゴの産卵

サンゴの産卵については、時おりテレビなどでも取り上げられているので、映像を見たことがある方もいるかもしれません。

満月の夜にサンゴたちが一斉に産卵をする…というものです。とても神秘的ですね。

サンゴには、精子と卵を一斉に放出して受精するタイプと、体内で受精して、ある程度成熟した幼生を放出するタイプの2種類がいます。有名なのは「産卵」なので前者ですね。

サンゴは約1年かけて卵を成熟させ、とある満月の日に産卵します。時期は種類によって様々ですが、沖縄周辺に多い種類だと、6月ころになるようです。

ですので、満月の日の気温や水温をみて、産卵日を予測しているダイバーもいるのだとか。

機会があればぜひ見てみたいですね!

サンゴの天敵とは

野生の動物には天敵がつきもの?あんなに頑丈な家に住んでいるサンゴも例外ではありません。

よく聞く天敵としては、「オニヒトデ」がいます。名前の通りヒトデの仲間ですが、全身がトゲに覆われたまがまがしい姿をしています。15~30cmほどにもなる大きなヒトデで、胃袋を裏返して口から出し、消化液でサンゴを溶かしながら食べます。

その他、「シロレイシガイダマシ」という巻貝や、「ブダイ」もサンゴを食べてしまう生き物です。

逆に、「アカホシサンゴガニ」という小さなカニはサンゴの枝で暮らし、オニヒトデと戦ってくれる心強い味方です!

まとめ

2. 一般的にサンゴと呼ばれているのはサンゴ本体の家。サンゴはポリプを本体とする「動物」

3. サンゴは光の加減や波の強さに対応した色々な形状がある

4. サンゴの生殖には2種類あるが、有名なのは満月の夜の一斉産卵。沖縄だと6月に見れるかも

5. サンゴの天敵にはオニヒトデやシロレイシガイダマシ、ブダイがいるが、アカホシサンゴガニという味方もいる

水が透き通った海で見られる色とりどりの美しいサンゴは、実は本体ではなかった!?というのは驚きですが、藻類との共生関係や形状の意味など、まだまだ興味が尽きません。

そしてそんなサンゴは近年、白化現象や数の減少が問題に。

地球温暖化との関わりが深いとも言われるこの現象。

わたしたちも、できるところからサンゴの保護に協力していきたいですね。